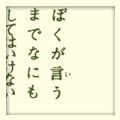

ムンク ≪病める子≫ 1885-86年 119.5×118.5cm オスロ 国立美術館蔵

小さな女の子が白血病で入院しています。仮にその子をスージーと呼ぶことにしましょう。もう何週間も母親がつきっきりで看病しています。スージーは、このままでは母親をおいて死ぬことがますます難しくなると思いはじめます。ママはベッドのわきのアルミのレールによりかかって、口には出さずに、あるいははっきりと口に出して、「お願いだから、私をおいて死なないで。あなたが死んだら、ママは生きてはいけないわ」と懇願しているのです。そういう死はとてもつらいものです。

つまり、私たち親は、子どもたちに、ある意味で、親にさきだつという罪悪感を抱かせるわけです。もちろん、これは仕方のないことです。

でもスージーは、全的な生、死後の世界をすでにかいま見ていて、死によっても生は終わらないということを知っています。夜、意識の状態が変わると、肉体から離れ、どこでも好きなところへ飛んで行けることを、スージーはすでに知っています。死が近づいたことを感じると、彼女は母親に病医から立ち去るようにと言うでしょう。たとえばこんなふうに--

「ママ、すごく疲れているみたいよ。家に帰って、シャワーを浴びて少し休んだら? 私は本当に大丈夫だから」。

家に帰った母親に、三十分ほどして看護婦が電話してくるでしょう。「哀しいお知らせです。スミスさん。娘さんはたったいまお亡くなりになりました」。

不幸なことに、多くの親たちは自分を恥じ、深い罪の意識を抱くでしょう。どうしてもう少しがんばれなかったんだろうかと、自分を責めるでしょう。あと半日いっしょにいてやれば最後をみとってやれたのに、と。

でも、親たちは知らないのですが、これは偶然ではありません。子どもたちは誰もそばにいないほうが楽に死ねるのです。その人をおいて先に死ぬという罪悪感をおぼえずにすむからです。

親たちはほとんどわかっていません。誰でも死ぬときにはひとりではないのです。スージーは、後ろ髪を引かれるような思いから解放されて、繭から抜け出て、またたく間に自由になります。そして思考と同じ速さで、ママやパパや、そばにいてあげたいと思う人のところへ、どこへでも行けるのです。

E. キューブラー・ロス (著) 鈴木 晶 (翻訳) 『死ぬ瞬間と臨死体験 』 P159 読売新聞社

narajinさんどうもです。ツイッターのほうでフォローさせていただいていますプリンチポーネといいます。narajin.netは私の入院からずっと心の支えでした。こちらにご連絡するのがいちばんよいかと思いポストします。青森市内は営業所があるのでよく行ってました。いまごろは雑把汁があったまりますね。お酒はあまり強くないです。

この絵、実物をオスロで見ましたよ。私も老母がいるのでシチュエーションは同じですね。平均寿命を考えるとあと十年は生きないと息子が先立ってしまいます。がんばらないとなあ。

白血病でもっとも難治性といわれるM6でもこうして生きてるのだから、なんとかなるサとおもっていいのです。頑張れ、頑張れと周りから言われたら、「がんばらないをがんばって」ください。周りにいっぱい甘えてください。